今回読んだ本;純粋理性批判1(光文社古典新訳文庫)

今回読んだ箇所;p.31-37(段落;011-013), p.294-297

さっそく、本文から引用。

主語と述語の関係について語っているすべての判断において、主語と述語の関係と しては二種類の関係が可能である(中略)一つは述語Bが主語Aのうちにあり、Bという概念がこのAという概念のうちに(隠れた形で)すでに含まれて いる場合であり、もう一つはBという概念はまったくAという概念の外にあり、たんにこの概念に結びつけられているだけの場合である。最初の場合をわたしは分析的な 判断と呼び、第二の場合を総合的な判断と呼ぶ。

今回僕が読んだところの内容は、これにすべて凝縮されています。

といっても、これだけではあまりイメージがつかめないと思いますので、解説を読んだりして僕が考えたことを述べていきます。

「総合的な判断」とは?

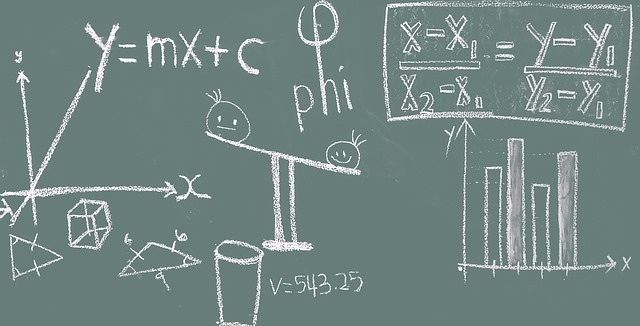

これが、「総合的な判断」のイメージ図です。AとBは互いに独立しており、B(述語)はA(主語)に意味的に付け加わった感じです。

具体例として、「物体は重い」という命題を考えてみます。この「物体」という主語の性質を表す「重い」という述語は、前もって知っていたことではなく、物体を持ってたときに感じる「重いなあ」という経験からきているものです。

そしてその「重い」というものは、すべての物体によるものではなく、個々の物体によります。じっさい、ボーリングの球をもったら「おもたい!」となりますが、発泡スチロールをもったら「うわっ、かるっ!」となります。

つまり、「重い」という述語は、「物体」に独立して後付されたということで、「総合的な判断」と呼ぶのです。

「分析的な判断」とは?

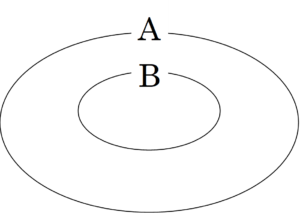

これが、僕の考えた「分析的な判断」のイメージ図です。先ほどとは違い、Aという主語の概念には、もうすでにBという述語の概念が含まれているのです。

具体例として、「すべての物体には広がりをもつ」という命題を考えてみます。

「物体」という主語を考えれば、外からの知識(経験など)を必要とせずに、自ずと「広がりがある」ということは明らかです。

したがって、「すべての物体には広がりをもつ」という命題は、分析的な判断といえるのです。

なお、この具体例は、本文そのものを用いました。

そして僕は、「え、物体が広がりを持つことも、生まれてから「見る」という経験をしたからわかったんじゃないの?」という疑問をいだいてしまいました・・・。

このへん、どうなんでしょうか?

とりあえず、分からないので先に進めることにします。

では、また次回!

無料LINE講座、始動!!

「未来を感じられない。毎日たのしくない」 「なんのために生きているのか分からない」そんなふうに思うこと、ありませんか?

どうしたら、人生を充実させて幸せに生きることができるのか。 ぼくはずっとずっと、ずっと考えてきました。 考えもしたし、行動もした。 そのために、本もたくさん読んだ。 そしたら、「いかにして生きれば人生を充実させることができるのか」が分かるようになりました。 そこで今回、 人生の充実化をテーマにした無料のLINE講座をひらくことにしました。 ブログでは語らない、独力で幸せになるための詳細な方法論満載です。 さらに、今だけなんと、 合計9万字もの超長文な無料pdf特典 を配布しています。(一部未完成) しかも、なんどぼくに聞いても無料の質問権もついてきます。 このブログのことでもLINE講座のコンテンツでも、なんでもどうぞ! それではさっそく、いっしょに高めあえる仲間とまなんでいきましょう! 3秒でLINE講座に登録ろくする ※プライバシーは安全に保たれております。ところでぼくは、高校生のときまで常に自信がなく、誰かにしたがわないと生きていけませんでした。

ただ、誰かの命令に従うことは苦痛でした。 ストレスでしょっちゅう口内炎ができてた。

こんな人生やだ。 じぶんの力で生きたい。 独力で生きる自信がほしい。

大学生になって本を読みまくってマインドを育てまくった。 さらに、じっさいに行動もした。 だれかに頼らず。

その結果、「自分の力でなんとでも生きていける」という自信を持ちはじめ、 ・ストレスフリー ・人生無敵 な感覚を手にすることができました。

もちろん、これからも誰にも自分の人生を邪魔させないよう、圧倒的な独立心を高めていきます。

- どのようなマインドが人生において苦痛になるのか。

- 逆に、どのようにして自由になることができるのか

- どのようにすれば幸せな人生になるのか?